Wessen gedenken wir?

Wir gedenken als Jüdisches Museum all jenen Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteinern, die während der NS-Zeit wegen ihrer jüdischen Herkunft diskriminiert, verfolgt und ermordet worden sind. Wir erzählen die Geschichten von Menschen, die durch andere Menschen zu Opfern geworden sind, aber nicht als Opfer geboren wurden. Wir zeigen, was diese Menschen ausgemacht hat, wer sie waren und was ihnen wichtig war. Das ist oftmals nicht leicht, da wenige Zeugnisse von ihnen erhalten sind.

Zu den Opfern der Nationalsozialisten gehörten auch politische Gegner, Sintizze und Sinti, Roma und Romnja, Homosexuelle, sogenannte Asoziale, also Menschen, die vermeintlich nicht ins Bild passten, sogenannte Erbkranke, also Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen sowie Zeugen Jehovas.

Die ausgewählten Lebensgeschichten stammen aus der Sonderausstellung „Gerettet, aber nicht befreit“. Sie zeigen Menschen, die zu den wenigen Verfolgten gehören, die die Shoah überlebt haben.

1925 (Stettin) – 2006 (Krailling/Bayern)

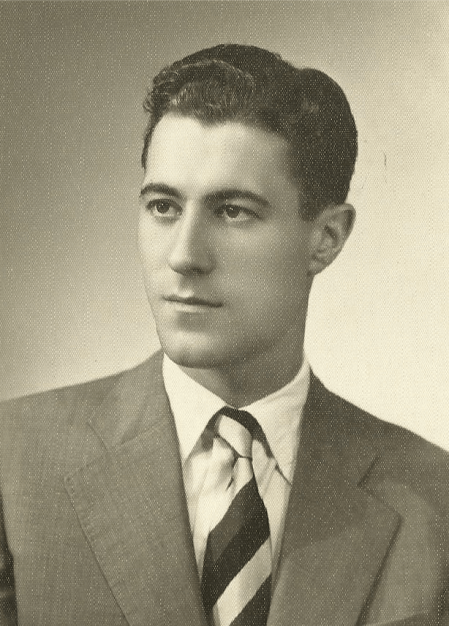

Heinz Salomon wird am 18. Mai 1900 in Ribnitz-Damgarten/Mecklenburg geboren. Seine Eltern sind der Kaufmann Julius Salomon und seine Frau Jenny. Heinz Salomon ist der älteste von drei Geschwistern. Bevor er seinen Abschluss auf der Stralsunder Oberrealschule macht, wird er im September 1918 freiwillig Soldat im Ersten Weltkrieg. Im März 1919 holt er seinen Abschluss nach. In der Folgezeit studiert er zunächst Zahnmedizin, entschließt sich dann aber, eine kaufmännische Lehre zu absolvieren.

1927 zieht Heinz Salomon nach Kiel und tritt der dortigen jüdischen Gemeinde bei. Er arbeitet bis zum November 1938 als selbstständiger Vertreter für verschiedene Firmen. 1934 heiratet er die nichtjüdische Lydia-Eva Krull. Die Ehe der beiden gilt als ‚nichtprivilegierte Mischehe, da sie keine Kinder haben, die christlich erzogen worden wären. Als ‚privilegierte Mischehe‘ hätte die Ehe auch gegolten, wenn anstatt von Heinz Salomon seine Frau jüdisch gewesen wäre.

Im Rahmen des Novemberpogroms wird Heinz Salomon verhaftet und in ‚Schutzhaft‘ genommen. Vom Kieler Polizeigefängnis aus wird er in das Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht und dort zur Arbeit beim Bau gezwungen. Im Januar 1939 kommt er wieder frei. Durch die Haft ist er wochenlang schwer krank. Die Gestapo nimmt darauf keine Rücksicht. Bereits im März 1939 verpflichtet sie ihn zur Zwangsarbeit auf dem Gut Hof Hammer. Dort muss Heinz Salomon gegen einen sehr geringen Wochenlohn zehn Tage lang einen Teich ausschachten.

1940 müssen er und seine Frau aus ihrer Wohnung ausziehen und bekommen eine Wohnung im Haus im Feuergang 2 zugewiesen. Dieses Haus gilt als das Kieler Ghetto. Dort werden, unter strenger Aufsicht der Gestapo, immer mehr jüdische Familien eingewiesen, bevor sie in Ghettos und Konzentrationslager deportiert werden.

1940 bis 1941 lässt Heinz Salomon sich in Berlin als Schweißer und Schlosser ausbilden. Diese Berufe gelten als kriegswichtig und er hofft, so einer Deportation zu entgehen. Im Mai 1941 kehrt Heinz Salomon zu seiner Frau nach Kiel zurück. Dort wird auch er verpflichtet, den gelben Stern zu tragen. Nach dem Krieg beschreibt er, dass es für ihn eine große Belastung gewesen sei, mit einer solchen Markierung in Kiel durch die Straßen gehen zu müssen. Zudem sei er ständig in Angst wegen einer drohenden Verhaftung gewesen. Ab Februar 1942 muss er als Schweißer bei einer Kieler Firma Zwangsarbeit leisten.

Am 13. Februar 1945 werden Heinz Salomons Ängste Wirklichkeit. Er wird verhaftet und mit dem letzten aus Schleswig-Holstein abgehenden Transport nach Theresienstadt gebracht. Die Befreiung durch die Alliierten erlebt er dort. Anstatt auf den offiziellen Rücktransport nach Kiel zu warten, schlägt er sich alleine nach Hause durch. Abgemagert und schwerkrank erreicht er am 16. Juni 1945 Kiel. Er erfährt, dass seine Mutter in Theresienstadt verhungert und sein Bruder in einem Außenlager von Auschwitz ermordet worden ist.

Doch Heinz Salomon macht weiter. Er wird der Vorsitzende des Kieler Jüdischen Komitees und wird von den Briten als Leiter der „Jüdischen Wohlfahrtspflege Schleswig-Holstein“ eingesetzt. Die ist bis 1960 die offizielle Interessensvertretung der jüdischen Gemeinschaft. Gemeinsam mit seinem guten Freund Norbert Wollheim ist er der Vertreter der jüdischen Belange gegenüber den deutschen und britischen Behörden.

Im Mai 1947 stirbt Heinz Salomons Frau. Er lässt sich von diesem Schicksalsschlag nicht entmutigen und baut sich in seiner Heimatstadt Kiel eine neue Existenz auf. Neben seinem unermüdlichen Einsatz für die Überlebenden, findet er einige Jahre später auch privat ein neues Glück. Er lernt die nichtjüdische Ilse Pflanz kennen.

Ilse Pflanz wird am 27. März 1925 in Stettin (Oder) als Tochter von Arthur und Else Pflanz geboren. Sie wächst mit ihren beiden jüngeren Geschwistern in Stettin auf. Im Januar 1945 flieht sie entlang der Ostseeküste nach Niendorf in Schleswig-Holstein. Dort trifft sie ihre Mutter und ihre Geschwister wieder, von denen sie vorher getrennt worden war. Der Vater ist in russischer Kriegsgefangenschaft und kehrt erst spät nach Hause zurück. Zunächst lebt die Familie in Niendorf in einem Keller bei Ortsansässigen. Später berichtet sie über diese Zeit, dass die Wände in diesem Keller voller Eis gewesen, die Kienäpfel in der Brennhexe nie aufgetaut seien und die drei Geschwister zusammen mit der Mutter in einem Bett geschlafen hätten. Zum Zudecken diente der Mantel der Mutter. Über die Kälte hätte sie den Hunger vergessen. Die Situation bessert sich als Ilse Salomon 1946 eine Arbeit in einem Hotel am Timmendorfer Strand bekommt. Hier lernt sie Heinz Salomon kennen, der sich um eine dort untergebrachte Gruppe ehemaliger jüdischer KZ-Häftlinge kümmert.

Am 25. Juni 1953 heiraten die beiden in Kiel. Ilse Salomon unterstützt ihren Mann ab diesem Zeitpunkt bei seiner Arbeit für die jüdischen Überlebenden mit Schreib- und Büroarbeiten und leistet auch seelsorgerische Unterstützung. 1960 wird Heinz Salomon zum Vorsitzenden der „Jüdischen Gemeinschaft Schleswig-Holstein e.V.“ gewählt. Seine Frau ist gleichzeitig Protokollschreiberin bei den Vorstandssitzungen des Vereins. 1960 schlägt Heinz Salomons Sekretärin ihn im Namen der jüdischen Gemeinschaft für das Bundesverdienstkreuz vor. Kurze Zeit später verleiht ihm Bundespräsident Heinrich Lübke (CDU) die staatliche Auszeichnung als Anerkennung seines unermüdlichen Einsatzes. Zu diesem Zeitpunkt ist er bereits schwerkrank. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich über die Jahre zusehends. Am 18. Oktober 1969 stirbt Heinz Salomon.

Ilse Salomon bleibt der jüdischen Gemeinschaft verbunden und vertritt weiterhin Menschen in Wiedergutmachungsangelegenheiten. In den 1970er und 1980er Jahren übernimmt sie Verwaltungsarbeiten für die Jüdische Gemeinde Hamburg. 1985 geht sie in den Ruhestand. 1999 wird sie durch Bundespräsident Herzog für ihre Verdienste für die jüdische Gemeinschaft geehrt. 2006 verlässt sie aus gesundheitlichen Gründen notgedrungen den von ihr geliebten Norden und zieht nach Krailling im Landkreis Starnberg in Bayern um. Dort ist sie näher bei ihren Verwandten, die sich um sie kümmern. Kurze Zeit später verstirbt Ilse Salomon in München.

Anmerkung: In unseren Texten sind manche Worte in sogenannte einfache Anführungszeichen (‚Wort‘) gesetzt. Viele von ihnen wurden zur Zeit des Nationalsozialismus und für die Verbreitung der menschenverachtenden Weltanschauung erfunden oder genutzt. Wir verwenden sie, um vielschichtige Themen verständlich zu zeigen. Auch die Worte ‚jüdisch‘ oder ‚Jude‘ gehören dazu, wenn sie im Text als nationalsozialistische Zuschreibungen gemeint sind.

Der Text ist eine gekürzte Fassung von: Jonas Kuhn: Heinz und Ilse Salomon, in: Kirsten Baumann / Jonas Kuhn: Gerettet, aber nicht befreit. Überlebende der Shoah in Schleswig-Holstein, Rendsburg 2020, S. 94-99.

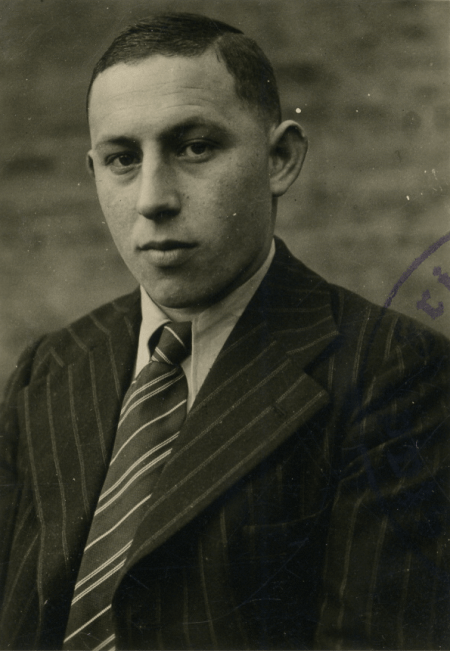

Norbert Wollheim wird am 26. April 1913 als jüngstes von zwei Kindern in Berlin geboren. Seine Eltern, Handelsvertreter und Hausfrau, waren aus der Gegend um Posen nach Berlin gekommen. Nach seinem Abitur beginnt Norbert Wollheim ein Studium der Rechtswissenschaften und der Volkswirtschaftslehre. 1933 muss er es aufgrund seiner jüdischen Herkunft abbrechen. Er beginnt in einer Firma zu arbeiten, die Waren ins Ausland verkauft. Nebenher arbeitet er ehrenamtlich in verschiedenen jüdischen Einrichtungen. Im Herbst 1941 wird er zur Zwangsarbeit verpflichtet. In dieser Zeit lernt er Heinz Salomon kennen.

Norbert Wollheim lebt mit seiner Frau Rosa und seinem Sohn Uriel Peter in einem Zimmer in einem Arbeiterwohnhaus in Berlin-Halensee. Die beiden Erwachsenen sind verpflichtet den gelben Stern zu tragen. Sie müssen von den wenigen Lebensmitteln leben, die Jüdinnen und Juden zugeteilt werden. Ihr Leben wird bestimmt von einer Vielzahl von Verboten und Vorschriften. Nachdem Norbert Wollheim zunächst als Schweißer arbeitet, wird er im Oktober 1941 einer Munitionsfabrik zugeteilt. Dort besteht seine Arbeit, im Tragen von Roheisenblöcke und Stahlblechen.

Zur gleichen Zeit beginnen die Massendeportationen aus Berlin. Während Angehörige von Norbert Wollheim bereits 1941 deportiert werden, rettet ihn seine Ausbildung als Schweißer, die noch gebraucht wird. Im Dezember 1942 werden die Eltern von Norbert Wollheim verhaftet, kurze Zeit später nach Auschwitz deportiert und dort ermordet.

Am 8. März 1943 werden die Wollheims ebenfalls verhaftet. Zusammen mit seiner Frau Rosa und seinem Sohn Uriel Peter, der erst drei Jahre und drei Monate alt ist, wird Norbert Wollheim am 12. März 1943 in Eisenbahnwaggons verladen. Am 13. März 1943 kommt die Familie in Auschwitz an. Während Norbert Wollheim bei der Selektion an der Rampe zur Arbeit ausgewählt wird, werden seine Frau, sein Sohn und seine Schwester direkt nach der Ankunft ermordet.

Norbert Wollheim wird zur Zwangsarbeit im Nebenlager von Auschwitz in der I.G. Farben Fabrik gezwungen. Dort bleibt er bis Auschwitz im Januar 1945 vor der heranrückenden Roten Armee evakuiert wird. Zunächst zu Fuß, später in einem Güterzug, werden die Häftlinge Richtung Westen getrieben. Wer keine Kraft mehr hat, wird von der SS erschossen. Norbert Wollheim beschließt, zusammen mit einigen Freunden zu fliehen. Sie befinden sich in der Nähe von Schwerin und es gelingt ihnen die Linie der amerikanischen Truppen zu erreichen.

Von dort aus kommt Norbert Wollheim nach Lübeck. Dort setzt er sich für die jüdischen Überlebenden ein und hilft beim Wiederaufbau der jüdischen Gemeinde. In diesem Zusammenhang gelangt er auch in das DP-Lager Bergen-Belsen. Dort trifft er Friedel Löwenberg, die er aus Berlin kennt. Die beiden heiraten im März 1947 in Bergen-Belsen, wohnen aber in Lübeck. Dort werden auch die zwei Kinder des Ehepaars geboren.

In der Folgezeit wird Norbert Wollheim zu einer führenden Persönlichkeit der Juden in der britischen Zone und später in ganz Deutschland. Er wird Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Lübeck und ab September 1945 zweiter Vorsitzender des Zentralkomitees der befreiten Juden in der britischen Zone. Dieses Komitee wird als offizielle Vertretung der befreiten Jüdinnen und Juden in der britischen Zone anerkannt. 1950 ist Norbert Wollheim einer der Mitbegründer der Jewish Trust Corporation der britischen Zone und des Zentralrats der Juden in Deutschland.

1951 reicht Norbert Wollheim beim Landgericht Frankfurt am Main Klage gegen die I.G. Farben ein, für die er in Auschwitz Zwangsarbeit leisten musste. Er verklagt sie auf Schmerzensgeld und Entschädigung für den ihm entgangenen Arbeitslohn. Das anschließende Verfahren dauert knapp zwei Jahre. Das Gericht gibt Norbert Wollheim am 10. Juni 1953 Recht und verurteilt die I.G. Farben zur Zahlung von 10 000 DM. Der Sieg Wollheims geht dabei weit über eine persönliche Entschädigung hinaus. In der Folge werden insgesamt 30 Millionen DM an ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter der I.G. Farben gezahlt.

Norbert Wollheim und seine Familie leben zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr in Deutschland. 1951 wandern sie in die USA aus. Dort beginnt Norbert Wollheim ein Abendstudium im Fach Rechnungswesen, während er tagsüber als Buchhalter arbeitet. Nach vier Jahren beendet er das Studium und arbeitet im Anschluss als Wirtschaftsprüfer. Nebenher übt er verschiedene Ehrenämter für Überlebendenorganisationen aus. In seinem Wohnort New York/Fresh Meadows führt er viele Jahre den Vorsitz der jüdisch-konservativen Gemeinde. Die Familie bleibt ein Leben lang in engem Kontakt mit Ilse und Heinz Salomon. Norbert Wollheims Frau Friedel stirbt 1977. Norbert Wollheim lebt bis zu seinem Tod 1998 in New York.

Anmerkung: In unseren Texten sind manche Worte in sogenannte einfache Anführungszeichen (‚Wort‘) gesetzt. Viele von ihnen wurden zur Zeit des Nationalsozialismus und für die Verbreitung der menschenverachtenden Weltanschauung erfunden oder genutzt. Wir verwenden sie, um vielschichtige Themen verständlich zu zeigen. Auch die Worte ‚jüdisch‘ oder ‚Jude‘ gehören dazu, wenn sie im Text als nationalsozialistische Zuschreibungen gemeint sind.

Der Text ist eine gekürzte Fassung von: Jonas Kuhn: Norbert Wollheim, in: Kirsten Baumann / Jonas Kuhn: Gerettet, aber nicht befreit. Überlebende der Shoah in Schleswig-Holstein, Rendsburg 2020, S. 48-53.

Heinrich Waack wird am 2. Juli 1928 als Sohn von Otto und Juliane Waack, geb. Kauders in Teterow in Mecklenburg geboren. Vier Jahre zuvor kam seine Schwester Irma in Stuttgart zur Welt. Als Heinrich Waack zwei Jahre alt ist, wird sein Vater nach Flensburg versetzt. „Für mich war Flensburg immer mein Zuhause“ beschreibt Heinrich Waack seine Verbindung zu der Stadt im Frühjahr 2019.[1]

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten fühlt er sich dort jedoch zunehmend als Mensch zweiter Klasse. Die Kinder werden bereits vor 1933 evangelisch getauft und erzogen. Dennoch gelten sie aufgrund ihrer ‚jüdischen‘ Mutter als ‚Halbjuden‘ und die Ehe der Eltern als ‚privilegierte Mischehe‘. Neben finanziellen Sorgen, da der Vater nicht mehr in seinem Beruf arbeiten darf, belastet die Familie zusätzlich die zunehmende Diskriminierung und Ausgrenzung. Der junge Heinrich hat zusätzlich mit anderen Problemen zu kämpfen. 1928 geboren, ist er bei Kriegsbeginn gerade mal elf Jahre alt. Er schildert, dass zu dieser Zeit Einschränkungen sein Leben bestimmen, die er nicht versteht. Seine Eltern versuchen, ihm immer wieder zu erklären, wieso er nicht die gleichen Sachen machen kann, die andere Kinder und Jugendliche in seinem Alter tun. „Alle Kinder in meinem Alter gehörten zur ‚Hitlerjugend‘, nur ich nicht. So ist es dann weitergegangen.“[2]

Ab Anfang Februar 1945 muss Heinrich Waack Zwangsarbeit leisten. Er wird nach Zerbst (Anhalt) gebracht. In Tag- und Nachtschichten müssen die Inhaftierten dort unter Bewachung schwerste Erdarbeiten durchführen. Mangelnde Ernährung, in Verbindung mit der anstrengenden Arbeit führen schnell zu Krankheiten und Unterernährung. Erst am 13. April 1945 erhält Heinrich Waack die Erlaubnis nach Flensburg zurückzukehren.

Das Kriegsende erlebt die Familie in Flensburg. Sie erfährt, dass einundzwanzig Familienangehörige ermordet worden sind. Es folgen weitere schwere Jahre für Heinrich Waack. „Die Umstellung war sehr schwer zu verdauen. Aus einem Land mit einer 12-jährigen Diktatur wurde sprungartig ein Land, was von Engländern, Amerikanern und Russen besetzt wurde. Das Gefühl von Befreiung war nicht zu spüren.“ Stattdessen überwiegen die alltäglichen Sorgen. „Lebensmittel, Kleidung und sonstige notwendige Gebrauchsartikel konnte man nicht bekommen.“[3]

Heinrich Waack betont, dass alle Menschen, die während der NS-Zeit mit seiner Familie befreundet gewesen seien, dies auch nach Kriegsende blieben. Die restliche Bevölkerung interessiert sich jedoch nicht für die ehemals Verfolgten. Eine Ausnahme sind einige Nachbarn, die um Entlastungsschreiben bitten, aber keine bekommen. Noch vor Kriegsende hatten sie Freunden der Waacks gedroht, dass es Folgen haben würde, sollten sie weiter mit ‚Juden‘ verkehren. Nun melden sie sich bei Juliane Waack, um ‚Persilscheine‘ zu bekommen. Diese sollten als entlastende Leumundszeugnisse in den laufenden Entnazifizierungsverfahren dienen. „Nachbarn, die in der Hitlerzeit nichts mit einem zu tun haben wollten, kamen dann bei meiner Mutter mit der Bitte an, ihnen doch zu helfen bei der ‚Entnazifizierung‘. Diese ganze Vorgeschichte hat mich sehr an der Mentalität der Menschen zweifeln lassen.“[4]

1950 wandert der 22-jährige per Schiff nach Brasilien aus. Die Gründe dafür liegen zum einen in der schlechten wirtschaftlichen Situation in Deutschland. Zum anderen ist für ihn „die menschliche Einstellung sehr zweifelhaft. Der Judenhass war noch sehr verbreitet, so dass man nie wusste mit wem man es zu tun hat.“[5] Die Entscheidung zur Auswanderung trifft er bereits 1948. Allerdings dauert es zwei Jahre bis er eine Einreiseerlaubnis für Brasilien erhält. Die ersten beiden Jahre lebt Heinrich Waack dort bei seiner Tante und deren Familie. Er benötigt zunächst etwas Zeit, um sich einzugewöhnen, die fremde Sprache zu lernen und einen Beruf für sich zu finden. Seit 1952 stellt er Stoffe für Polstermöbel, Gardinen und Dekoration her.

In Brasilien lernt er auch seine spätere Frau Vera kennen. Die gebürtige Brasilianerin kam im Alter von zwei Jahren nach Deutschland und wuchs dort auf. Die beiden heiraten 1959. Gemeinsam bekommen sie zwei Söhne. Heinrich Waack hält zu Lebzeiten seiner Eltern und seiner Schwester immer den Kontakt nach Flensburg und besucht die Stadt mehrfach. In der Familie Waack wird auch in Brasilien hauptsächlich Deutsch gesprochen. Auch der ältere Sohn Roberto nimmt den Kontakt zum Heimatland seines Vaters wieder auf und arbeitet unter anderem ein paar Jahre in Deutschland. Seine jüngste Tochter studiert in München. Heinrich Waack lebt heute gemeinsam mit seiner Frau in Sao Paulo.

[1] E-Mail Heinrich Waack an Jonas Kuhn vom 16. Februar 2019.

[2] E-Mail Heinrich Waack an Jonas Kuhn vom 16. Februar 2019.

[3] E-Mail Heinrich Waack an Jonas Kuhn vom 16. Februar 2019.

[4] Zitiert nach Bettina, Goldberg: Juden in Flensburg, Flensburg 2006, S. 517.

[5] E-Mail Heinrich Waack an Jonas Kuhn vom 16. Februar 2019.

Anmerkung: In unseren Texten sind manche Worte in sogenannte einfache Anführungszeichen (‚Wort‘) gesetzt. Viele von ihnen wurden zur Zeit des Nationalsozialismus und für die Verbreitung der menschenverachtenden Weltanschauung erfunden oder genutzt. Wir verwenden sie, um vielschichtige Themen verständlich zu zeigen. Auch die Worte ‚jüdisch‘ oder ‚Jude‘ gehören dazu, wenn sie im Text als nationalsozialistische Zuschreibungen gemeint sind.

Der Text ist eine gekürzte Fassung von: Jonas Kuhn: Heinrich Waack, in: Kirsten Baumann / Jonas Kuhn: Gerettet, aber nicht befreit. Überlebende der Shoah in Schleswig-Holstein, Rendsburg 2020, S. 66-71.

Emil Wolff kommt am 14. Juni 1917 in Hackenbroich als Sohn von Willy und Thekla Wolff, geb. Franken zur Welt. Seine ältere Schwester Johanna wurde 1911 geboren. Die Familie zieht 1917 gemeinsam nach Friedrichstadt, der Heimatstadt des Vaters. Dort kommen fünf weitere Schwestern zur Welt. Der Vater arbeitet als Handelsvertreter. Sein Einkommen erlaubt es der Familie, ein gutbürgerliches Leben zu führen. Emil Wolff kommt 1923 in die Schule. Nach neun Jahren macht er seinen Schulabschluss und wird Schlachtergeselle.

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten sind die Wolffs im überschaubaren Friedrichstadt ständig größeren und kleineren Schikanen ausgesetzt. Wie viele andere auch, hoffen sie, in einer Großstadt weniger aufzufallen. Daher geht Emil Wolff bereits im Oktober 1937 nach Hamburg. Seine Familie hingegen bleibt noch in der Heimatstadt, da es Willy Wolff durch seine Arbeit immer noch möglich ist, der Familie ein Auskommen zu bieten.

Das ändert sich ab 1938. Während des Pogroms in der Nacht vom 9. auf den 10. November, dringen SA-Leute in die Wohnung der Familie Wolff ein. Emil Wolff, der gerade bei seinen Eltern ist, und sein Vater werden verhaftet. Zunächst bringt die Polizei sie in das Gefängnis in Flensburg. Von dort aus werden sie in das Konzentrationslager Sachsenhausen geschickt. Erst nach einigen Wochen kommen sie wieder frei. Willy Wolff wird daraufhin zur Zwangsarbeit im Straßenbau gezwungen.

Im Juni 1940 entscheidet sich auch die restliche Familie für den Umzug nach Hamburg. Emil Wolffs Eltern und eine seiner Schwestern mit ihrer Familie werden im November nach Minsk deportiert und dort ermordet. Seinen vier anderen Schwestern gelingt es nach England zu entkommen.

Emil Wolff hat dagegen nicht das Glück, das Land verlassen zu können. 1939 taucht er in Kiel unter und arbeitet dort im Seeschlachthof. Anfang 1940 fliegt er auf. Emil Wolff flieht zur dänischen Grenze. Dort wird er gestellt, schwer misshandelt und in das Kieler Gefängnis gebracht. In einem anschließenden Sondergerichtsverfahren verurteilt ihn das Gericht zu acht Jahren Zuchthaus. Als Tatbestand wird ihm ‚Rassenschande‘ vorgeworfen. Ob er eine Beziehung zu einer ‚arischen‘ Person unterhielt, ist nicht bekannt. In der Folgezeit wird Emil Wolff erst nach Esterwegen, dann nach Auschwitz deportiert. Dort wird er gezwungen, im sogenannten Sonderkommando zu arbeiten.

Von Auschwitz aus schickt die SS Emil Wolff nach Dachau. Dort wird er am 2. Mai 1945 von amerikanischen Truppen befreit. Im August 1945 kehrt er nach Friedrichstadt zurück. Ihm wird eine Unterkunft in der ehemaligen Synagoge zugewiesen.

Offensichtlich versucht Emil Wolff zunächst an sein vorheriges Leben anzuknüpfen. Er heiratet die fünf Jahre jüngere Genia Hechter aus Litauen. Am 8. August 1947 kommt ihr erster Sohn zur Welt. Sie benennen ihn nach Emil Wolffs Vater Willy. Auch der zweite Sohn Jacob wird am 6. Juli 1950 in der ehemaligen Synagoge geboren. 1947 wird Emil Wolff wie sein Vater Mitglied der traditionsreichen Ringreitergilde von 1812 in Friedrichstadt. 1949 gelingt es ihm, König im Ringreiten zu werden. An diese Zeit scheint er sich auch später gerne zu erinnern. In einem Brief von 1985 schreibt er: „Wenn die Reise nicht so teuer wäre, würde ich gerne mal wieder bei Euch sein, am liebsten zum Ringreiten, ich wünsche den lieben Ringreitern viel, viel Spass [sic!] und ‚gut Ring‘!“[1]

Im September 1950 legt Emil Wolff vor der Handwerkskammer zu Flensburg seine Prüfung als Schlachtermeister ab. Unmittelbar danach verlässt die Familie Friedrichstadt im Januar 1951, um nach Paraguay auszuwandern. Es ist davon auszugehen, dass die Planungen für den Neustart in der Ferne schon lange vorher begonnen hatten und die Wolffs einige Zeit auf ihre Visa warten mussten.

Emil Wolff hält den Kontakt zu einem Freund aus Friedrichstadt aufrecht und erinnert sich 1985 an seine alte Heimat: „In Gedanken bin ich oft in unsere lütte, schöne Friestadt.“[2]

1982 besucht er gemeinsam mit seiner Frau den Ort seiner Kindheit. Zu einem Zusammentreffen mit den Verantwortlichen der Stadt kommt es nicht. Allerdings trifft er seinen Freund Herman H. Enttäuscht stellt er 1990 in einem Brief an den Friedichstädter Stadtarchivar fest, dass seine Cousine nach Friedrichstadt eingeladen worden sei. Er selber habe aber „bis heute […] noch keine Einladung von der Landesregierung bekommen“. Etwas zynisch fügt er hinzu „aber was nicht ist, kann ja werden!“ Emil Wolff verstirbt 1999 in Asunción in Paraguay.

[1] Stadtarchiv Friedrichstadt, W18, Brief Emil Wolff an H. H. vom 14. Juni 1985, Bl. 28.

[2] Stadtarchiv Friedrichstadt, W18, Brief Emil Wolff an H. H. vom 14. Juni 1985, Bl. 28.

Anmerkung: In unseren Texten sind manche Worte in sogenannte einfache Anführungszeichen (‚Wort‘) gesetzt. Viele von ihnen wurden zur Zeit des Nationalsozialismus und für die Verbreitung der menschenverachtenden Weltanschauung erfunden oder genutzt. Wir verwenden sie, um vielschichtige Themen verständlich zu zeigen. Auch die Worte ‚jüdisch‘ oder ‚Jude‘ gehören dazu, wenn sie im Text als nationalsozialistische Zuschreibungen gemeint sind.

Der Text ist eine gekürzte Fassung von: Jonas Kuhn: Emil Wolff, in: Kirsten Baumann / Jonas Kuhn: Gerettet, aber nicht befreit. Überlebende der Shoah in Schleswig-Holstein, Rendsburg 2020, S. 72-75.

Unbekannt (Lodz) - 1973 (Kiel)

Pinkus und Rena Olstein stammen aus dem polnischen Lodz. Pinkus wird dort 1910 geboren. Er lernt das Textilhandwerk und eröffnet 1933 seine eigene Fabrik. Über seine Kindheit ist nichts bekannt.

Als die deutschen Truppen 1939 Lodz besetzen, flieht Pinkus Olstein nach Warschau, wo er noch im September des gleichen Jahres festgenommen wird. Die Nationalsozialisten schicken ihn in mehrere Lager und schließlich 1940 zurück ins Ghetto Lodz. Dort muss er feststellen, dass sein Betrieb beschlagnahmt wurde. Ab Dezember des gleichen Jahres wird er zur Zwangsarbeit in verschiedene Konzentrations- und Arbeitslager geschickt. Zuletzt ist er in Auschwitz. Als die sowjetischen Truppen sich im Januar 1945 der Gegend um Auschwitz nähern, wird Pinkus Olstein nach Sachsenhausen gebracht. Von dort aus kommt er mit einem Todesmarsch nach Schwerin, wo er am 3. Mai 1945 befreit wird. Aus Schwerin gelangt Pinkus Olstein mit einem Transport der amerikanischen Truppen ins DP-Lager Jägerslust bei Achterwehr. Dort lernt er nach eigenen Angaben die vier Jahre jüngere Rena kennen.

Rena Olsteins Leben vor dem Krieg ist schwieriger zu rekonstruieren, da zu ihrer Person kaum Quellen vorliegen. Pinkus Olstein ist ihr zweiter Ehemann. Vor 1930 heiratet sie Henry Szames. Das Paar hat eine Tochter namens Halina. Henry und Halina Szames werden 1944 in Auschwitz ermordet. Auch Rena ist während des Kriegs im Ghetto Lodz und dann in mehreren Konzentrationslagern inhaftiert. Sie wird wie Pinkus in der Nähe von Schwerin befreit.

Anders als viele andere jüdische DPs verlassen Pinkus und Rena das DP-Lager noch Anfang August 1945. Sie beschaffen sich eine Wohnung in Kiel und heiraten dort im Februar 1946. Sie planen, in Deutschland zu bleiben. Pinkus Olstein sagt 1954, dass sie „beide von vornherein beabsichtigten, [sich] hier in Kiel eine Existenzgrundlage zu schaffen.“[1] Nach eigener Aussage sind die beiden die einzigen jüdischen DPs, für die ein Neuanfang in Kiel infrage kommt.

Dass jüdisches Leben in Deutschland nach der Shoah überhaupt wieder möglich sein könnte, bestreiten in den ersten Nachkriegsjahren die meisten internationalen jüdischen Organisationen. Diese versuchen oft, den Juden, die sich in DP-Lagern oder anderswo in Deutschland aufhalten, die Ausreise zu ermöglichen. Dabei ist die Rückkehr in die ursprüngliche Heimat vor allem für osteuropäische jüdische DPs keine vielversprechende Möglichkeit. Sie müssen befürchten, dort auch nach Kriegsende Antisemitismus und Ausgrenzung ausgesetzt zu sein. Auch die Vorstellung, in eine zerstörte, veränderte Heimat zurückzukehren, ist abschreckend. Das mag auch für die Olsteins ein Grund sein, nicht nach Lodz zurückzukehren. Pinkus und Rena beginnen, sich in Kiel eine Lebensgrundlage aufzubauen.

Zunächst gründen sie einen Terrazzo- und Betonbetrieb. 1952 müssen sie ihn jedoch wieder aufgeben, da ihr Geschäftspartner aussteigt und ausgezahlt werden möchte. Rena Olstein startet im Januar 1953 einen eigenen Versuch, eine Existenz für sich und ihren Mann in Kiel aufzubauen. Sie eröffnet eine Gastwirtschaft in Kiel. Dafür hat sie vorher in einem kleinen Betrieb gelernt, deutsche Gerichte zu kochen. Dieser Plan ist mit einem gewissen Risiko verbunden. Da das Geld zum Neubau des Gebäudes im zerstörten Kiel und zur Einrichtung der Gaststätte fehlt, nehmen die Olsteins Kredite bei den Handwerkern auf, die sie beschäftigen. Aber das Vorhaben gelingt. Pinkus Olstein arbeitet als „mithelfendes Familienmitglied“[2] im Betrieb seiner Frau mit. Die beiden können von der Gastwirtschaft leben. 1966 schließen sie sie und bauen das „Hotel Aviv“ auf, in dem sie auch wieder eine Gaststätte einrichten. Das Hotel betreiben sie bis ins hohe Alter.

Unterstützung finden die Olsteins während dieser Zeit bei der jüdischen Gemeinschaft. Als Heinz Salomon 1960 zur Gründung der Jüdischen Gemeinschaft Schleswig-Holstein aufruft, sind Pinkus und Rena Olstein unter den Gründungsmitgliedern. Pinkus Olstein wird Vorstandsmitglied und später stellvertretender Vorsitzender. 1973 stirbt Rena Olstein. Pinkus‘ Gesundheit verschlechtert sich daraufhin, dennoch führt er den Hotelbetrieb weiter. Er verstirbt im März 1985.

[1] Landesarchiv Schleswig-Holstein, Abt. 761, Nr. 13789, Schreiben Pinkus Olsteins an das Landesentschädigungsamt vom 11. Juni 1954.

[2] Landesarchiv Schleswig-Holstein, Abt. 761, Nr. 13789, Protokoll einer Erklärung Pinkus Olsteins beim Landesentschädigungsamt vom 12. April 1954.

Anmerkung: In unseren Texten sind manche Worte in sogenannte einfache Anführungszeichen (‚Wort‘) gesetzt. Viele von ihnen wurden zur Zeit des Nationalsozialismus und für die Verbreitung der menschenverachtenden Weltanschauung erfunden oder genutzt. Wir verwenden sie, um vielschichtige Themen verständlich zu zeigen. Auch die Worte ‚jüdisch‘ oder ‚Jude‘ gehören dazu, wenn sie im Text als nationalsozialistische Zuschreibungen gemeint sind.

Der Text ist eine gekürzte Fassung von: Rebekka Lucia Müller: Pinkus und Rena Olstein, in: Kirsten Baumann / Jonas Kuhn: Gerettet, aber nicht befreit. Überlebende der Shoah in Schleswig-Holstein, Rendsburg 2020, S. 100-105.

Gertrud Eickhorst, geb. Rieß wird am 28. Mai 1896 als Tochter von Siegfried und Anna Rieß in Ahrensburg geboren. Ihr Vater tauscht 1921 seine Apotheke in Stettin gegen die „Adler-Apotheke“ in Ahrensburg. Dadurch gelangt die Familie nach Schleswig-Holstein. Die Apotheke läuft gut und so überrascht es nicht, dass Gertrud in die Fußstapfen ihres Vaters treten möchte. Sie beginnt ein Studium der Pharmazie, welches sie 1925 erfolgreich abschließt. Im Anschluss übernimmt sie die Apotheke und führt sie selbstständig. Einige Zeit später heiratet sie Friedrich Eickhorst. Der Kaufmann aus Bargteheide leitet bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten die Apotheke gemeinsam mit seiner Frau.

Als am 1. April 1933 in ganz Deutschland jüdische Geschäfte boykottiert werden, trifft es auch die „Adler-Apotheke“. Der Parteiführung der NSDAP in Ahrensburg gefällt es nicht, dass die erfolgreiche Apotheke in der Hand einer ‚Jüdin‘ liegt. Zunächst kann Gertrud Eickhorst ihr Geschäft jedoch weiterführen. Das ändert sich ab März 1936. Jüdische Apothekenbesitzer sind ab diesem Zeitpunkt verpflichtet, ihre Geschäfte an ‚arische‘ Apotheker zu verpachten. Gertrud Eickhorst wird daraufhin die staatliche Zulassung zur Ausübung ihres Berufs entzogen, da ‚Juden‘ allgemein nicht als fähig betrachtet werden, Apotheken zu leiten. Im Oktober 1936 wird die Apotheke zwangsverpachtet.

Am 21. November 1939 verschärft sich die Lage für Gertrud Eickhorst. Sie wird verhaftet und in das Frauengefängnis Lauerhof in Lübeck gebracht. Wahrscheinlich soll sie eingeschüchtert und zum Verkauf der Apotheke gedrängt werden. Nach drei Wochen kommt sie wieder frei. Daraufhin zieht sie mit ihrem Mann nach Hamburg. Beide hoffen, dort unauffälliger leben zu können. In der Folge wird die Apotheke zwangsverkauft. Gertrud Eickhorst erhält jedoch nichts von dem dafür gezahlten Geld.

Bis Kriegsende leben die beiden illegal in verschiedenen Unterkünften in Hamburg, Eutin, Malente und Seemoor. Im Mai 1945 kehren sie nach Ahrensburg zurück. Ihre vorherige Wohnung, neben der Apotheke, wird inzwischen von einer anderen Familie bewohnt. Auf ihren Protest hin reagiert die Militärregierung sofort und lässt die Wohnung räumen. Friedrich und Gertrud Eickhorst können wieder ihre alten Räumlichkeiten beziehen. Die Apotheke bleibt jedoch noch viele Jahre in der Hand des Pächters und jetzigen ‚Besitzers‘, der sie im Oktober 1936 übernommen hatte. Dieser hat nicht etwa ein schlechtes Gewissen, sondern fühlt sich durch die Anwesenheit der Vorbesitzer gestört und versucht mehrmals die Eickhorsts loszuwerden. Diese können das mit Unterstützung der britischen Militärregierung jedoch verhindern. Gertrud Eickhorst muss jedoch bis 1950 warten, bis sie ihre Apotheke zurückerhält.

Die Jahre der Verfolgung und des Kampfes um Gerechtigkeit gehen nicht spurlos an der Ahrensburgerin vorbei. Sie gibt an, dass einundzwanzig ihrer Angehörigen von den Nationalsozialisten ermordet worden seien und sie selber immer in Angst gelebt habe, dass sie dieses Schicksal ebenfalls treffen könne. Zeit ihres Lebens leidet sie unter beträchtlichen seelischen und körperlichen Beschwerden. Im Zuge der ‚Wiedergutmachung‘ erhält sie ab 1949 eine Beschädigtenrente. Das weitere Entschädigungsverfahren, in dem Gertrud Eickhorst einen „Schaden an Körper und Gesundheit“, einen „Schaden im beruflichen und wirtschaftlichen Fortkommen“, einen „Schaden an Eigentum und Vermögen“ und weitere Benachteiligungen geltend macht, zieht sich über mehrere Jahre. Das Gefühl der Nichtanerkennung zieht sich wie ein roter Faden durch Gertrud Eickhorsts Leben.

Sie stirbt unerwartet am 14. Februar 1973 in Ahrensburg.

Anmerkung: In unseren Texten sind manche Worte in sogenannte einfache Anführungszeichen (‚Wort‘) gesetzt. Viele von ihnen wurden zur Zeit des Nationalsozialismus und für die Verbreitung der menschenverachtenden Weltanschauung erfunden oder genutzt. Wir verwenden sie, um vielschichtige Themen verständlich zu zeigen. Auch die Worte ‚jüdisch‘ oder ‚Jude‘ gehören dazu, wenn sie im Text als nationalsozialistische Zuschreibungen gemeint sind.

Der Text ist eine gekürzte Fassung von: Jonas Kuhn: Gertrud Eickhorst, in: Kirsten Baumann / Jonas Kuhn: Gerettet, aber nicht befreit. Überlebende der Shoah in Schleswig-Holstein, Rendsburg 2020, S. 114-117.

Georg Chaikin wird 1899 in Jekaterinoslaw geboren (heute: Dnipro/Dnipropetrowsk, Ukraine). Im Alter von sechs Jahren zieht er mit seiner Familie nach Köln und verbringt dort seine Kindheit. 1923 geht Georg Chaikin nach Flensburg, um näher bei seiner Mutter zu wohnen, die in Dänemark lebt. In den ersten Jahren in Flensburg arbeitet er als Handelsvertreter einer Berliner Firma, später als selbstständiger Händler. In Flensburg gründet er zusammen mit seiner christlichen Ehefrau Gertrud Jansen eine Familie. 1924 heiraten sie, kurz darauf kommt ihre Tochter Fanny zur Welt.

Die Familie bricht durch die Verfolgung während der NS-Zeit auseinander. Georg Chaikin gilt als ‚Volljude‘, da seine beiden Großeltern und Eltern als ‚jüdisch‘ gelten. Die Gestapo verbietet ihm 1938 in Flensburg zur arbeiten und zu leben. Die Chaikins sind gezwungen, Flensburg zu verlassen. Zuerst versucht die dreiköpfige Familie, in Hamburg ein Versteck zu finden, jedoch werden sie kurz nach ihrer Ankunft in der Hansestadt von der Gestapo gefunden. Georg Chaikin wird zum ersten Mal während der NS-Zeit verhaftet. Im Jahr darauf gelingt es ihm, alleine nach Belgien zu fliehen. 1940 marschieren jedoch deutsche Truppen dort ein und Georg Chaikin wird erneut festgenommen. Anschließend wird er in Frankreich zur Zwangsarbeit herangezogen. Währenddessen wird seine Ehe um 1942 geschieden.

Während seiner Zeit in einem Konzentrationslager bei Miramas wird er von Funktionshäftlingen schwer misshandelt, woraus ein lebenslanges, starkes körperliches Leiden entsteht. Das Konzentrationslager wird 1944 von der US-Armee befreit. Im Anschluss arbeitet Georg Chaikin zwei Jahre lang für die amerikanische Militärregierung in Frankreich.

1947 kehrt er nach Flensburg zurück. Ab 1949 übernimmt er die Leitung des dortigen Jüdischen Komitees, welches sich in Georg Chaikins Privatwohnung versammelt.

Für seine erlittenen Qualen erhält er zunächst schnell und unkompliziert eine kleine Rente. Von dieser kann er jedoch kaum leben. Einige Jahre später werden jedoch alle zugesagten Entschädigungszahlungen vom Innenministerium geprüft. Georg Chaikin wird dazu aufgefordert, sich von einem Arzt untersuchen zu lassen. Dieser soll herausfinden, ob die vorhandenen gesundheitlichen Einschränkungen wirklich auf die Haftzeit zurückzuführen sind und ob inzwischen eine Verbesserung des Gesundheitszustandes eingetreten ist. Die Behörde besteht darauf, dass die Untersuchung nicht von Georg Chaikins Vertrauensarzt durchgeführt wird. Stattdessen wird er aufgefordert, sich im Duburg-Krankenhaus in Flensburg untersuchen zu lassen. Chaikin weigert sich. Als Grund gibt er an, dass dort „Parteiärzte“[1], als Ärzte, die in der NSDAP gewesen sind, tätig seien.

Dass Ärzte, die während der NS-Zeit an Verbrechen beteiligt waren oder von ihnen profitiert haben, ganz normal weiterarbeiten dürfen, ist in Deutschland zu dieser Zeit nahezu normal. Die zuständigen Behörden in Schleswig-Holstein scheint es nicht zu stören, dass vormalige Opfer auch von NS-Tätern untersucht werden. Menschen, wie Georg Chaikin, haben Angst sich in die Hände dieser Ärzte zu begeben. Die Sorge, dass diese zum Nachteil der vormaligen Opfer entscheiden könnten, ist nicht unbegründet. Vielen Überlebenden wird unterstellt, dass sie nicht so krank seien, wie sie angeben oder dass ihre Leiden nichts mit der Verfolgung zu tun hätten. Andere Gutachter führen die Krankheiten der Menschen auf die Veranlagung von Juden zurück. Sie behaupten, dass ‚Juden‘ zu bestimmten Krankheiten und Leiden neigen. Eine Ansicht, die auf die Rassentheorie der Nationalsozialisten zurückgeht und komplett widerlegt ist.

Da Georg Chaikin die Untersuchung im Duburg-Krankenhaus verweigert, werden die Rentenzahlungen an ihn 1951 eingestellt. Gleichzeitig soll Georg Chaikin die bereits erhaltene Rente zurückzahlen. Ein jahrelanger Rechtsstreit beginnt. Nach eigenen Angaben zieht Georg Chaikin daraufhin 1955 gemeinsam mit seiner neuen Ehefrau, die er 1951 geheiratet hat, nach Schwerin in die DDR. Die schleswig-holsteinischen Behörden informiert er nicht.

Georg Chaikin engagiert sich in Schwerin in der jüdischen Gemeinde. Diese war 1948 von dort „gestrandeten“ Jüdinnen und Juden gegründet worden. Von 1962 bis 1965 ist er Mitglied des Vorstands. Er stirbt 1966 stirbt im Alter von 66 Jahren in Schwerin.

[1] Landesarchiv Schleswig-Holstein, Abt. 761, Nr. 17537, Bescheid im Rentenverfahren von Georg Chaikin vom 18. Dezember 1950.

Anmerkung: In unseren Texten sind manche Worte in sogenannte einfache Anführungszeichen (‚Wort‘) gesetzt. Viele von ihnen wurden zur Zeit des Nationalsozialismus und für die Verbreitung der menschenverachtenden Weltanschauung erfunden oder genutzt. Wir verwenden sie, um vielschichtige Themen verständlich zu zeigen. Auch die Worte ‚jüdisch‘ oder ‚Jude‘ gehören dazu, wenn sie im Text als nationalsozialistische Zuschreibungen gemeint sind.

Der Text ist eine gekürzte Fassung von: Renato Llévenes Gac: Georg Chaikin, in: Kirsten Baumann / Jonas Kuhn: Gerettet, aber nicht befreit. Überlebende der Shoah in Schleswig-Holstein, Rendsburg 2020, S. 124-129.

Jonni Hirsch wird am 23. Juni 1889 in Kiel als John Hirsch geboren. Sein Vater, der Kaufmann Abraham Adolph Hirsch, ist jüdischer Abstammung und leitet ein Handelsgeschäft in Kiel. Seine nichtjüdische Mutter ist die Schneiderin Elsabe Wilhelmine Marie Hirsch, geb. Rüsch. Jonni Hirsch hat eine Schwester, die spätere Theaterschauspielerin Käte Salein-Hirt.

Verschiedene Hinweise deuten darauf hin, dass das Judentum als Religion keine große Rolle in Jonni Hirsch‘ Leben spielt. Zum einen die Hochzeit des Vaters mit einer Nichtjüdin, zum anderen liegt eine ärztliche Bescheinigung über Jonni Hirsch‘ nicht stattgefundene Beschneidung vor. Diese ist im Judentum normalerweise unabdingbar.

Seit 1904 arbeitet Jonni Hirsch in dem Geschäft seines Vaters mit. Dort verkaufen sie Leder- und Seemannskleidung sowie fotografische Artikel und Schmuck. Gleichzeitig ist es ein Pfand- und Leihhaus, das heißt Menschen können sich dort Geld leihen. Im Ersten Weltkrieg kämpft Jonni Hirsch als Soldat. Im November 1923 wird er Mitbesitzer des Geschäfts seines Vaters und übernimmt der größten Teil der Arbeit und der Verantwortung. Sein Vater ist zu diesem Zeitpunkt nahezu vollständig erblindet. Nach dem Tod seines Vaters, im Juni 1935, geht das Handelsgeschäft in seinen und den Besitz seiner Mutter über.

Während der Novemberpogrome 1938 plündern SA-Angehörige das Geschäft zunächst und zerstören es im Anschluss. Jonni Hirsch wird verhaftet und für drei Wochen in das Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht. Nach seiner Haftentlassung wird ihm eine wahrscheinlich ausgedachte Begründung mitgeteilt, weshalb er sein Geschäft nicht wiedereröffnen kann. Die Polizei könne angeblich den Schutz für den Laden nicht gewährleisten. Wobei völlig unklar ist, vor wem das Geschäft geschützt werden muss.

Da seine Mutter keine Jüdin ist, betreibt sie bis 1942/43 noch einen Trödelhandel im selben Haus. Im Januar 1944 wird es durch einen Bombentreffer vollständig zerstört. Zwischenzeitlich ist Jonni Hirsch ab Mai 1943 als kaufmännischer Angestellter in einer Holzhandlung beschäftigt. Den Krieg überlebt er nach eigenen Angaben, da ihn ein Freund in einem Holzlager in Einfeld unterbringt. So sei er den Nationalsozialisten aus den Augen gewesen und sie hätten ihn vergessen.

Bereits im März 1948 wird Jonni Hirsch die Wiedereröffnung seines Geschäftes bewilligt. In den 1950er-Jahren beantragt er eine Entschädigung nach dem Bundesentschädigungsgesetz.

Er macht „Schäden im beruflichen und wirtschaftlichem Fortkommen durch Einschränkungen in einer selbstständigen Erwerbstätigkeit“ und einen Schaden an seinem „Eigentum und Vermögen durch Zerstörung, Verunstaltung und Plünderung seines Geschäfts“ geltend. Mehrere Jahre kämpfen er und sein Anwalt um eine angemessene ‚Wiedergutmachung‘. Die geforderten Summen für die verschiedenen Schäden werden ihm schließlich im Mai 1959 nur für den Schaden im beruflichen und wirtschaftlichen Fortkommen bewilligt. Durch einen Vergleich erhält Jonni Hirsch jedoch deutlich weniger Geld als ursprünglich gefordert. Für die Plünderung und Zerstörung seines Ladens wird ihm keine Entschädigung zuerkannt. Das Gericht sieht das Problem darin, dass weder Waren, noch das Haus, in dem sich das Geschäft befand, übrig sind. Somit basiert das Verfahren um das Ausmaß der Plünderung und Zerstörung während der Novemberpogrome auf reinen Annahmen. Das Gericht fordert aber Beweise, die Jonni Hirsch aufgrund des Krieges und der jahrelangen Verfolgung nicht erbringen kann.

Trotz des Endes des Krieges und des Untergangs des ‚Dritten Reichs‘, ist der alltägliche Antisemitismus nicht verschwunden. Jonni Hirsch gehört zu den vielen Überlebenden, die persönlich mit der noch bestehenden Judenfeindschaft konfrontiert werden. Im Dezember 1949 erstattet er Strafanzeige gegen den Fuhrunternehmer Ernst B. Am 25. November 1949 habe Herr B. in dem Lokal „Pilsener Hof“ folgende antisemitische Aussagen in der Anwesenheit Jonni Hirschs geäußert: „Wir müssen die Juden aufhängen! Die Juden müssen aufgehängt werden!“. Dabei sei Ernst B. auch direkt zu Jonni Hirsch an den Tisch gegangen und habe laut „Diesen Juden hänge ich auf!“[1] gerufen. Der Leiter der Jüdischen Wohlfahrtspflege in Schleswig-Holstein, Heinz Salomon, nimmt sich der Sache an und unterstützt Jonni Hirsch bei der Strafanzeige. Als der Beschuldigte persönlich auf Jonni Hirsch zugeht, um eine außergerichtlich Vereinbarung zu treffen, unterstützen sowohl der Staatsanwalt als auch Heinz Salomon dieses Vorhaben. Jonni Hirsch geht darauf ein und zieht seine Strafanzeige mit der Vereinbarung zurück, dass Ernst B. eine bestimmte Summe einer wohltätigen Organisation zu zahlen hat. Nach der Wiedereröffnung 1948 bis zu seinem Tod im Oktober 1976 betreibt Jonni Hirsch wieder sein Handelsgeschäft in Kiel.

[1] Archiv Jüdisches Museum, S-H 1-7, Strafanzeige des Kaufmanns Jonni Hirsch, Kiel, 08. Dezember 1949.

Anmerkung: In unseren Texten sind manche Worte in sogenannte einfache Anführungszeichen (‚Wort‘) gesetzt. Viele von ihnen wurden zur Zeit des Nationalsozialismus und für die Verbreitung der menschenverachtenden Weltanschauung erfunden oder genutzt. Wir verwenden sie, um vielschichtige Themen verständlich zu zeigen. Auch die Worte ‚jüdisch‘ oder ‚Jude‘ gehören dazu, wenn sie im Text als nationalsozialistische Zuschreibungen gemeint sind.

Der Text ist eine gekürzte Fassung von: Linda Sophie Faupel: Jonni Hirsch, in: Kirsten Baumann / Jonas Kuhn: Gerettet, aber nicht befreit. Überlebende der Shoah in Schleswig-Holstein, Rendsburg 2020, S. 170-173.

Henry Ley wird am 26. Juli 1898 in Flensburg geboren. Sein Vater ist der Bankier Leo Levy. Der evangelische Henry ändert seinen Namen in den zwanziger Jahren in Ley, da er weniger jüdisch klingt. Er besucht das Realgymnasium in Flensburg und legt dort das Abitur ab. Im Anschluss studiert er einige Semester Rechtswissenschaft, bevor er im Bankgewerbe tätig ist. Vom Juni 1917 bis Januar 1919 nimmt er als Soldat am Ersten Weltkrieg teil. Dafür erhält er das Frontkämpferehrenkreuz sowie das Verwundetenabzeichen in schwarz. Im August 1929 geht er nach Berlin und wird Polizist. Im September 1931 heiratet Henry Ley Else Westphal. Die beiden haben keine Kinder.

Anfang Oktober 1932 wird er zum Kriminalkommissar befördert. Seine Karriere erfährt jedoch mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten einen jähen Bruch. Am 1. April 1933 wird er zunächst beurlaubt und dann zum 1. April 1934 entlassen. Er gilt als sogenannter ‚Mischling‘. Fortan schlägt er sich in Berlin als Versicherungsvertreter durch. Vom Juni 1940 bis zum November 1940 wird er eingezogen und kämpft als Soldat. In den vorliegenden Akten lässt sich kein Vermerk für den Grund seiner Entlassung finden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass er als „Mischling 1. Grades“ für untauglich befunden wurde.

1943 wird das Ehepaar Ley in Berlin komplett ausgebombt. Daraufhin gehen sie zurück nach Flensburg und erleben dort das Kriegsende.

Henry Ley möchte sofort in den Polizeidienst zurückkehren. Er hat Erfolg. Am 1. Juli 1945 wird er Leiter der Politischen Polizei. Gleichzeitig wird er Verbindungsoffizier zur Militärregierung. Zu diesem Zeitpunkt ist Henry Ley als sogenannter Wiedergutmacher einer unter vielen. Als ‚Wiedergutmacher‘ werden Personen bezeichnet, die während der NS-Zeit zu Opfern geworden sind und deswegen als „Wiedergutmachung“ nach dem Krieg schneller wieder in ihre alten Berufe zurückkehren konnten.

Als seine Vorgesetzten sind durchweg „unbelastete“ Beamte eingesetzt. Also Menschen, die während der NS-Zeit entweder Widerstand geleistet haben, eingesperrt oder im Ausland waren. Seine erste Beurteilung fällt sehr positiv aus. Ihm wird „vielseitiges Wissen und Können“ und ein sehr gutes Auffassungsvermögen zugeschrieben. Außerdem heißt es: „[…] Krim[inal]. Rat Ley ist allen Anforderungen des Dienstes voll gewachsen. Er ist in der Lage, auch schwierige Fälle zu bearbeiten und zum Abschluß zu bringen […]“[1] Aufgrund dieser positiven Beurteilung übernimmt der inzwischen zum Polizeirat beförderte Henry Ley im Februar 1947 die Leitung der Polizeigruppe Flensburg.

Doch bald ändert sich die Situation für Henry Ley. Schon kurz nach Kriegsende werden wieder Männer in die Polizei eingestellt, die ihr auch während der NS-Zeit angehört hatten. Ein Großteil von ihnen wird aktiv an den nationalsozialistischen Verbrechen beteiligt gewesen sein. Von 17 Offizieren sind im Sommer 1946 einschließlich Henry Ley nur noch vier Offiziere in Flensburg bei der Polizei, die nicht der NSDAP angehört hatten.

Henry Ley versucht dagegen vorzugehen. Seiner Ansicht nach sollen Polizisten, die während der NS-Zeit den verbrecherischen NS-Staat unterstützt haben, nicht in die neugegründete Landespolizei zurückkehren dürfen. Er prüft eingehende Bewerbungen sehr genau und macht sich damit bei seinen Vorgesetzten wahrscheinlich unbeliebt. Doch Henry Ley traut den Entscheidungen der Entnazifizierungsausschüsse, die oftmals sehr milde urteilen, nicht. Die Wiedereinstellung eines ehemaligen Hauptwachtmeisters lehnt er ab, obwohl dieser von einem Ausschuss als ‚unbelastet‘ anerkannt wurde und diverse ‚Persilscheine‘ vorlegen kann. In dessen Personalakte wird ihm jedoch gerade für die „Kampfjahre 1931 bis 1933“ eine nationalsozialistische Gesinnung bescheinigt und es wird betont, dass er ein „äußerst eisener, harter und revolutionärer Kämpfer“[2] sei. Das lässt darauf schließen, dass dieser Mann ein begeisterter Nationalsozialist gewesen ist, der hinter den Zielen des NS-Staates stand.

Diese Ausführungen scheinen für den Entnazifizierungsausschuss keinerlei Relevanz gehabt zu haben. Darüber empört Henry Ley sich schriftlich: „Wenn von den Ausschüssen in gleicher Weise weiter verfahren wird, wird die Entnazifizierung zu einer reinen Farce.“[3] Für ihn ist das Vorgehen der Ausschüsse nicht wirkungsvoll, sondern eher ein schlechter Scherz.

Doch der Kampf von Henry Ley ist vergeblich. Das sieht man daran, welche Männer in den Jahren 1947 bis 1961 eingestellt werden. Unter den 97 wiedereingestellten Beamten sind nur 3 sogenannte Wiedergutmachungsbeamte. Diese werden allesamt 1947 eingestellt. In den späteren Jahren werden Polizeibeamten bevorzugt, die während des Krieges hatten Erfahrungen sammeln können.

Leider hat das auch direkte Auswirkungen auf die Karriere von Henry Ley. Er wird in den Folgejahren zunehmend schlechter beurteilt. In seinen Beurteilungen zeigt sich, dass er als ‚Wiedergutmacher‘ zum Außenseiter wird. Seine Vorgesetzten sind plötzlich der Meinung, dass er für eine Führungsposition ungeeignet ist. Während er ein vormaliges Opfer der Nationalsozialisten ist, sind seine Kollegen fast ausschließlich Männer, die während der NS-Zeit Karriere gemacht und an den Verbrechen der Nationalsozialisten indirekt oder direkt beteiligt gewesen sind.

Die starke rechtliche Position von Polizeigruppenchefs macht ihn jedoch nahezu unkündbar. Daher wird er auf einen Posten versetzt, auf dem er weniger Befugnisse hat. 1949 erhält er die Leitung der Polizei-Inspektion Flensburg. Eine Degradierung, da er vom Polizeigruppenchef zum Inspektionsleiter runtergestuft wird. Seine Beförderung zum Polizei-Oberrat kann Henry Ley 1952 nur durch ein vom ihm angestrebtes Wiedergutmachungsverfahren erzwingen. Es erscheint höchst unwahrscheinlich, dass Henry Ley innerhalb von sechs Jahren seine Führungsqualitäten verliert und sich charakterlich so verändert, dass er ungeeignet ist.

Das negative Bild über Henry Ley bleibt bis zu seiner Pensionierung bestehen.

Das Kämpfen hinterlässt bei dem leidenschaftlichen Polizeibeamten Spuren. Im Dezember 1952 bittet Henry Ley um die Versetzung in den frühzeitigen Ruhestand. In einem Gutachten über ihn heißt es: „Er macht einen frühzeitig gealterten und verbrauchten Eindruck.“

Obwohl Henry Ley in den Polizeidienst zurückkehren kann, gelingt es ihm nicht an sein altes Leben anzuknüpfen. Stattdessen wird er innerhalb der Gemeinschaft der Polizei in die Rolle eines Außenseiters gezwungen. Henry Ley stirbt 18. August 1975 in Flensburg.

[1] Landesarchiv Schleswig-Holstein, Abt. 621 Nr. 266, Beurteilung des Kriminalrats Henry Ley durch Polizeipräsident vom 1. April 1946, Bl. 10-11.

[2] Zitiert nach Stephan Linck: Der Ordnung verpflichtet. Deutsche Polizei 1933-1945. Der Fall Flensburg, Paderborn 2000, S. 277.

[3] Zitiert nach Stephan Linck: Der Ordnung verpflichtet. Deutsche Polizei 1933-1945. Der Fall Flensburg, Paderborn 2000, S. 278.

Anmerkung: In unseren Texten sind manche Worte in sogenannte einfache Anführungszeichen (‚Wort‘) gesetzt. Viele von ihnen wurden zur Zeit des Nationalsozialismus und für die Verbreitung der menschenverachtenden Weltanschauung erfunden oder genutzt. Wir verwenden sie, um vielschichtige Themen verständlich zu zeigen. Auch die Worte ‚jüdisch‘ oder ‚Jude‘ gehören dazu, wenn sie im Text als nationalsozialistische Zuschreibungen gemeint sind.

Der Text ist eine gekürzte Fassung von: Jonas Kuhn: Henry Ley, in: Kirsten Baumann / Jonas Kuhn: Gerettet, aber nicht befreit. Überlebende der Shoah in Schleswig-Holstein, Rendsburg 2020, S. 144-149.

Anmerkung: In unseren Texten sind manche Worte in sogenannte einfache Anführungszeichen (‚Wort‘) gesetzt. Viele von ihnen wurden zur Zeit des Nationalsozialismus und für die Verbreitung der menschenverachtenden Weltanschauung erfunden oder genutzt. Wir verwenden sie, um vielschichtige Themen verständlich zu zeigen. Auch die Worte ‚jüdisch‘ oder ‚Jude‘ gehören dazu, wenn sie im Text als nationalsozialistische Zuschreibungen gemeint sind.

Anmerkung: In unseren Texten sind manche Worte in sogenannte einfache Anführungszeichen (‚Wort‘) gesetzt. Viele von ihnen wurden zur Zeit des Nationalsozialismus und für die Verbreitung der menschenverachtenden Weltanschauung erfunden oder genutzt. Wir verwenden sie, um vielschichtige Themen verständlich zu zeigen. Auch die Worte ‚jüdisch‘ oder ‚Jude‘ gehören dazu, wenn sie im Text als nationalsozialistische Zuschreibungen gemeint sind.

Anmerkung: In unseren Texten sind manche Worte in sogenannte einfache Anführungszeichen (‚Wort‘) gesetzt. Viele von ihnen wurden zur Zeit des Nationalsozialismus und für die Verbreitung der menschenverachtenden Weltanschauung erfunden oder genutzt. Wir verwenden sie, um vielschichtige Themen verständlich zu zeigen. Auch die Worte ‚jüdisch‘ oder ‚Jude‘ gehören dazu, wenn sie im Text als nationalsozialistische Zuschreibungen gemeint sind.